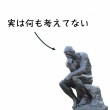

「わかった」と思ったとき、「ホント?」と問う

公開日:

:

最終更新日:2017/03/26

et cetera

> 人は、見晴らしがよくなった瞬間をこそ、もっとも恐れるべきなのかもしれない。

> 三浦雅士

(折々のことば 選・鷲田清一)

『「あとから考えだした理屈が、逆にその行為の理由になる」ことがよくある』

(リンク先より引用)

という意味合いのこと。

人の感情に理由はない。

感情になりやすい「種」が触発されたときに感情が湧き出る。

理由を説明することができるが、

そのような感情を持たない時にも、その理由を説明することができる。

理由に理由はない。

~~~~~~~~~

でもね。

それでも、「理由」や「説明」を自分で発見してでも納得したい、という思いは誰にでもある。

鷲田さんのコメントにもある「神社仏閣の手水の意図」「歴史の解釈」「社会制度の改造」は、

その理由を求めるもの。

「科学」も、現象からその理屈を考えだすこと。

ほかには、誰かの行動(見えている言葉、振る舞い、表情など)の

意図や背景を深く考えるのも、

「理由を探る」ということ。

人の心の場合は「忖度(そんたく)」というが、

自分が知っていることがすべてつじつまが合ってつながったときに

「わかった」

と、その景色を安心して眺めることになる。

わからないと、理由がわからない恐怖でおびえながら生きなければならない。

だから、理屈や理由を探る行為をやめることはできない。

~~~~~~~~~

もっとも、この言葉を記した三浦さんには別の視点もあったかもしれない。

「後で考えだした理由は合っている」

「後で考えだした理屈が自分の都合に合っている」

「後で考えだした理屈が合っていたと、自分を説得しようとする」

など、様々な場合がある。

「理屈」 → 「行為・結果」

と思われているが、必ずしもこの順番とは限らない。

理屈があるから結果がある。(時間の順番は、理屈→結果)

結果があるから理屈ができる。「時間の順番は、結果→理屈」

結果と理屈には関係ない。「時間の順番も、内容の関連性もない」

それに、

その行動の本人にも理由がわからない場合もある。

だから、「見晴らしがよくなった(=わかった)」は、

何もわかっていないのにわかった気になって終わってしまうから、

「恐れるべきなのかもしれない」

と文章が終わった可能性もある。

まあ、

人は、「自分が納得できれば、自分の心の中のイベントが終わる」

もので

それが、「感情を味わい尽くす」の一つの形だから、

それでいいのかもしれないが。

関連記事

-

-

メンドクサー、とろー、うるさー

こんな言葉を口癖のように使う人がいます。 「メンドクサイ奴」 「とろい奴」 「うるさい奴」

-

-

母の言うことは、意見は言いつつ尊重しています。

友人(女性)がBlogでお父さんのことを書いていました。 自分の希望を伝え、理解してもらうのがとて

-

-

今、「無料オリエンテーション」のセッションが終わりました。

今、「一度お話ししたいので」と連絡くださった方とのセッションが終わりました。 感想は一言。

-

-

「世界のことがわかってきたような気になる」

> 世界のことがわかってきたような気になるのは、わからないものを切り捨てていくからである。 > 養

-

-

映画の批評を読んで悲しくなることがあります

Facebookに映画の感想の感想を書いている人がいて、それに対してコメントを書きました。 ~

-

-

捨てる~残しておく大事なものは2つまで~

かあさんマンガ捨てるhttp://mainichi.jp/articles/20160802/org

-

-

女を捨て、男を捨てたら何になる?

友人のAmeblo記事がFacebookに流れていたのでコメントを書きました。 ~~~~~~~

-

-

上野樹里さん、能年玲奈さん ともに「後者」。

自分の才能を信じて、 自分の才能を使って、 あきれるほどの成果を出してほしいから、 ここに書き

-

-

「自己肯定」に種類がある。エセもある。

『臭いものにふたをする、それがエセ「自己肯定」の正体』 (リンク先より引用) 痛いけれど、小

-

-

今、セッションが終わってほかほかです。

たった今、セッションが終わりました。 前回から今日までの時間に体験したこと、気づいたことを、とう

PREV :

「あなたに任せるわ」

NEXT :

acknowledgement!